印鑑の書体見本(印影は表情です)

実印むきの書体 銀行印むきの書体 認印むきの書体 いろいろな書体見本

姓が漢字3文字の例 ひらがなの例 漢字と平仮名が含まれる例 カタカナの例 ローマ字の例

人と同じでハンコの押し形も書体によって表情は様々です。同じ人の笑顔であっても状況によって異なるのと同じで実印、銀行印、認印というふうに用途によって書体を使い分けるのも良いですし、また、同じ書体であってもタテ・ヨコ・ナナメという具合にバランスで変化をだす事で目に映る印象は違うものです。もちろん、どの書体であってもあなたと同じオンリーワンですので安心してお選び下さいませ。

実印むき、銀行印むき、認印むきとしてあるコーナーもありますが参考程度として最後までご覧いただければ幸いです。

(ご自身の住民票がある地区町村役場に印鑑登録したハンコです。)

篆書体(てんしょたい)

中国でうまれた書体で身近ではお札に印刷してあります。一般的に実印に一番多く用いられる書体だと思います。ご覧のようにあえて第三者には読みにくくするのが実印なので安心して下さい。

新篆書体 (しんてんしょたい)

篆書体をアレンジ(複雑化) してより読みづらくしました。特に鑑定はしませんがバランスよく枠に接しますので見た目には綺麗に映る と思います。ちなみに店によっては「印相体や吉相印」とされていますが当店では鑑定はしませんので「新篆書」と表示しています。

篆書体(てんしょたい)【中ワク・細字】

ワクを太く・文字が細いスタイル です。逆にいうと文字が細いから ワクが太くなります。1と見比べてお分かりになるように文字の接点が枠の内側になるので、文字がやや小ぶりに映りますがスッキリした感があります。

(金融機関に届出したハンコです。)

篆書体 (てんしょたい)

中国で生まれた書体で一般的 に銀行印・実印に用いられます。文字にもよりますがヨコに配字した方が「カッコが良い」と思います。ちなみに印鑑をヨコに納め捺印した場合「右から左」になります。

新篆書体 (しんてんしょたい)

篆書体をアレンジ(複雑化)しました。タテ・ヨコどちらでも良いと思いますが篆書体と変化を出す意味でタテにしてみました。ちなみに店によっては「印相体や吉相印」とされていますが当店では鑑定はしませんので「新篆書」と表示しています。

(契約書や日常業務で使用するハンコです。)

楷書体 (かいしょたい)

一般的に一番多く目にする書体で簡易的な認印によく用 いられますが、私は重厚な雰囲気を心がけます。

行書体 (ぎょうしょたい)

楷書を少し柔らかくした書体です。市販の印鑑などに多く用いられている書体ですが、私の場合は見本のように重厚な感じにさせていただきます。

隷書体 (れいしょたい)

横線の終筆のハライに特徴があり楷書・行書とは反対にタテ線よりヨコ線が太く安定感があるのが特徴です。

古印体 (こいんたい)

線の太さに強弱と線の交差する箇所に「スミダマリ」があるのが特徴です。上記3書体と異なるのは枠に線が「接している」ので目に大きく映ると思います。

上記は私の個人的な考えも含まれていますので、書体については好みの部分になると思います。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

姓が漢字3文字の例

「私(塩屋)だったらこんな感じでバランスをとらせていただきます。」 程度に受けとめていただければと思います。

もしかしたら、これをご覧になっている あなたのイメージとは多少のズレがあるかもしれませんのでご了承願います。

※ 下記は姓の見本になりますが、名が3文字の方も多いですのでバランス見本としてご参考いただければ幸いです。

ここでは実印や銀行印としてお選びいただく事が多い篆書体と新篆書体を例にあげてみました。

雰囲気の違いを比較する意味でもご参考までにどうぞ。

宇都宮さんの篆書体です。タテ形の1行で収めるには窮屈だと思い2行印にしました。問題は宇か宮の文字が一文字になりますので、比較的画数が多い宮を縦長にしてバランスをとりました。

.jpg)

宇都宮さんの新篆書体になります。私の場合、篆書体をベースにして曲線を多用しアレンジしているのがお解りでしょうか?

小早川さんの篆書体です。タテ形の1行印に収めたのは小と川の文字が画数がすくないので早の文字を気持ち縦長してバランスをとってみました。

.jpg)

小早川さんの新篆書体です。上記の1行印のまま曲線を多用し川の文字については流れるようなイメージでバランスをとってみました。

薬師寺さん(薬は本字)の篆書体です。画数の多い薬の文字を1行にする事で2行印でバランスをとってみました。

.jpg)

薬師寺さんの新篆書体です。前述のとおり基本となる篆書体の線の強弱と曲線を多用しアレンジしてみました。

佐々木さんの篆書体です。上記の小早川とは逆に々の文字が画数が少ないので平たくし佐と木を縦長にしてバランスをとりました。

.jpg)

佐々木さんの新篆書体です。上記と同じ1行印ですが佐と木のスタイルを変化させ、かつ、曲線を多用しバランスをとりました。

朝比奈さんの篆書体です。この場合2行印が落ち着きますが、一文字にするのは朝・奈のどちらであってもいいかもしれませんね。ちなみに私はこの方が落ち着くと思いました。

.jpg)

朝比奈さんの新篆書体です。基本は篆書体ですが多少の遊び心は新篆書体にあってもいいと思います。

※ 上記をご覧いただいてお気づきになったかもしれませんが、同じ寸法(直径)でも新篆書体の方がいくぶん大きく目に映ると思います。これについては好みになりますので良い悪いではございません。ただ、一つだけ言わせていただければタテ線とヨコ線が全く同じ太さの丸ゴシック体のような書体を開運印鑑・印相体と謳っている業者が沢山ありますのでご注意くださいませ。

ひらがなの例

女性の場合、名(ファースト・ネーム)が 「ひらがな」 の方も多いですよね。

ご存じの通り漢字は中国で生まれましたが、平仮名は平安時代に日本で生まれた書体になりますので漢字のような篆書体(てんしょたい)は存在しません。

ここでは、ひらがな特有の柔らかさをより表現するために新篆書体の捺印見本をご覧ください。

※新篆書体を例にあげたのは銀行印、実印にかぎらず女性の方に一番人気があるからです。ただ、バランスついては私の好みも含まれますので参考程度になさって下さいね。

「ちえこ」さんです。 ヨコ形1列の3行印でまとめてみました。「こ」の文字の空間を目立たせなくするために柔らかさと遊び心も出しました。

「れいな」さんです。 画数の少ない「い」の文字を「れ」の行に配置し2行印でまとめてみました。

「りさ」さんです。 斜めのバランスと「り」の文字の空間を※連綿させ回避しました。また、始筆を左側に打ち込んだのは「の」の文字に見えないようにするためです。※収筆と始筆をつなげる事です。

「すずよ」さんです。 「濁点」と全ての文字に「結び」がありますので「結び目」の形と位置を微妙に変化させ柔らかさを保ちつつ「濁点」の打ち方に遊び心を出してみました。

「ゆい」さんです。 前述の「りさ」さんの「り」(縦長)と「い」(横長)の違いをご覧いただくためにタテ形1行印でバランスをとってみました。

「みわ」さんです。 この場合、タテ形、ヨコ形のどちらであっても整うと思いますが、タテ線に柔らかさを出すためにヨコ形でバランスをとってみました。

「あんり」さんです。 ヨコ1列の3行印が落ち着き、かつ、タテ線に変化を出してみました。ここでは 「り」の文字をつなげなかったのは「の」の文字に見間違える事を回避するためです。

「はるみ」さんです。 全て「結び」がある文字ですので、結ぶ目の形と位置に変化をだしてみました。

※このコーナーでの冒頭でもお伝えした通り「ひらがな」は日本で生まれた柔らかく優しい雰囲気を持った独自の書体です。 実店舗では「私の名前は平仮名なので簡単すぎて好きではないです。」とお客様からお聞きする事もございますが、上記の草案(ラフデッサン)を書かせていただくと「こんな風になるんですね!」と微笑ながら喜んでいただけます。 少しデザインした部分もありますが、平仮名本来の優しく柔らかな素敵な持ち味ある印鑑を持たれてはいかがでしょうか。

漢字と平仮名が含まれる例

女性の場合、姓が漢字で名が平仮名のお名前を承る事がよくあります。

ここでは彫刻文字が同じでも篆書体と新篆書体の「雰囲気の変化」を参考にしていただければと思います。

「一ノ瀬さくら」さん(瀬は常用漢字)の篆書体です。姓3文字・名3文字の例です。「一」と「ノ」(カタカナ)が含まれるので「瀬」の文字を縦長にしてバランスをとりました。「一」のスタイルは字書に存在します。

.jpg)

「一ノ瀬さくら」さん(瀬は常用漢字)の新篆書体です。「さくら」の文字にあわせて「一ノ瀬」の文字に曲線を多用しました。

「聖あい」さんの篆書体です。姓一文字・名2文字の例です。この場合は「聖」の文字を縦長にして名とバランスをとりました。

.jpg)

「聖あい」さんの新篆書体です。「あい」の文字を変化させてから「聖」の文字を整えました。

「八神つむぎ」さんの篆書体です。姓2文字・名3文字の例です。「八」の文字の余白を目立たせなくするため「神」の文字を悠々と収めました。

.jpg)

「八神つむぎ」さんの新篆書体です。「つむぎ」の文字に姓の文字のリズムをあわせました。「八」のスタイルは字書に存在します。

※いかがでしたでしょうか・・・・? 文字数によって太さの違いなどもお解りいただけましたでしょうか・・・? どちらの書体であっても好みの問題ですので良い悪いではございません。

少しでも参考になれば幸いです〜

カタカナの例

外国人の方でしたらカタカナ表記で銀行印や実印で承る事もございます。 少しデザインしてございますが、お好みの雰囲気があれば幸いです。

「ロバート」さんです。 「ー」を上下に屈折させる事で余白を生じないようにしました。

「パトリシア」さんです。5文字あるので3対2の配分にしました。

「キャサリン」さんです。 小さな「ヤ」は中心によせてみました。

「ウィリアム」さんです。 小さな「イ」はワクに接してみました。

「ジェニファー」さんです。 小さな「エ」と「ア」に見えるように収めてみました。 「ー」を入れて6文字です。

ローマ字の例

外国人の方で国籍通りローマ字で承る事もございます。 スペルが判読できる範囲でアレンジしてみました。

「Smith」さんです。 こちらも判読できる程度に遊び心をだしてみました。

「JAMES」さんです。 文字と文字を分離させたり密着させてバランスを整えました。

「Taylor」さんです。 少し遊び心を出してみましたがいかがでしょうか・・・?

「LINDA」さんです。 縦線が多いので文字間を気持ち開けてみました。

「Miller」さんです。 同じく縦線が多いので文字を細目にして間隔をとってみました。

「MARY」さんです。 少し遊び心を出してみました。

「Brown」さんです。 読めない事はないかと思いますがいかがでしょうか?

小文字を含めたり大文字のみでデザインしましたがいかがでしたでしょうか・・・? 少しでも参考になったとしたら幸いです。

いろいろな書体見本

印鑑に主に用いられる書体は、楷書体(かいしょたい)行書体(ぎょうしょたい)隷書体(れいしょたい)古印体(こいんたい)篆書体(てんしょたい)になります。

前述にご紹介した新篆書体(しんてんしょたい)については篆書体をアレンジした当店独自の書体になります。

既に新篆書体については紹介済ですので、それをのぞいてご案内させていただきます。

私の独断で戦国武将を例にしての捺印見本です。

※ あえて実印むき、銀行印や認印むきとは紹介しませんので 「この文字をこの書体とバランスにしたらこうなります。」 程度にご覧になって下さいね。

.jpg)

徳川家康さん(徳は常用漢字使用)の篆書体です。左行の「家」と「康」の横線のリズムに変化をだして「徳」の「心」部分と調和させました。

.jpg)

徳川さんの隷書体です。「徳」の心のハライを「ハタク」といいます。この書体の特徴でもあります。2文字ですので堂々たる感じでバランスをとりました。

.jpg)

利家さんの篆書体をナナメにバランスをとりました。このHPでは「前田利家」のフルネームでの篆書体と新篆書体を紹介していますので、ここでは名のみにしてみました。※この場合、文字が細いのでワクが太くなります。

.jpg)

前田さんの古印体です。前述通りここでは姓のみにしてちょっと気取ってナナメにバランスをとってみました。

.jpg)

毛利輝元さんの楷書体です。全体的に左バライが多いので苦労しました。(汗)

.jpg)

毛利さんの行書体です。勢いを出す感じでバランスをとりました。いかがでしょうか・・・?

.jpg)

上杉景勝さんの古印体です。「上」の文字のタテ線を中心よりやや左側にし、かつ、変化をだして全体の調和を整えました。

.jpg)

上杉さんの篆書体です。この場合ヨコ形でも問題ありませんが、画数の少ない「上」の文字の空間をうめ、「杉」の文字を悠々と収めました。

宇喜多秀家さんの篆書体です。この場合、右行の幅を左行より多少広く取り、「喜」の文字を縦長にすることで全体の調和を整えました。

.jpg)

宇喜多さんの隷書体です。隷書体や古印体は横広にして形がでる書体ですので1行でまとめてみました。

以上、豊臣政権の五大老でした。

嶋左近さんの篆書体です。姓1文字・名2文字の例になります。この場合、「嶋」の文字を縦長に収め名の行の幅を少し広くする事でバランスをとりました。

.jpg)

嶋さんの古印体です。島左近については「島」の説もありますが、ここでは上記共に「嶋」を用いました。

「三成に過ぎたるもの・・・・」で有名な武将にもご協力いただきました。

※いかがでしたでしょうか・・・? 書体とバランスによって印影(はんこの押し形)の表情や雰囲気は様々です。おそらく、あなたも色々な書体見本をご覧になっているかと思いますが、楷書体、行書体、隷書体、古印体、篆書体は基本中の基本です。私も独自書体を紹介したHPも沢山見かけますが、1級印章彫刻技能士の方がお薦めするのであれば特に問題はないと思います。(基本ができているので)一番大切なのはあなたご自身が納得される書体に巡りあえる事だと思います。

ここまでお読みいただきまして ありがとうございました。

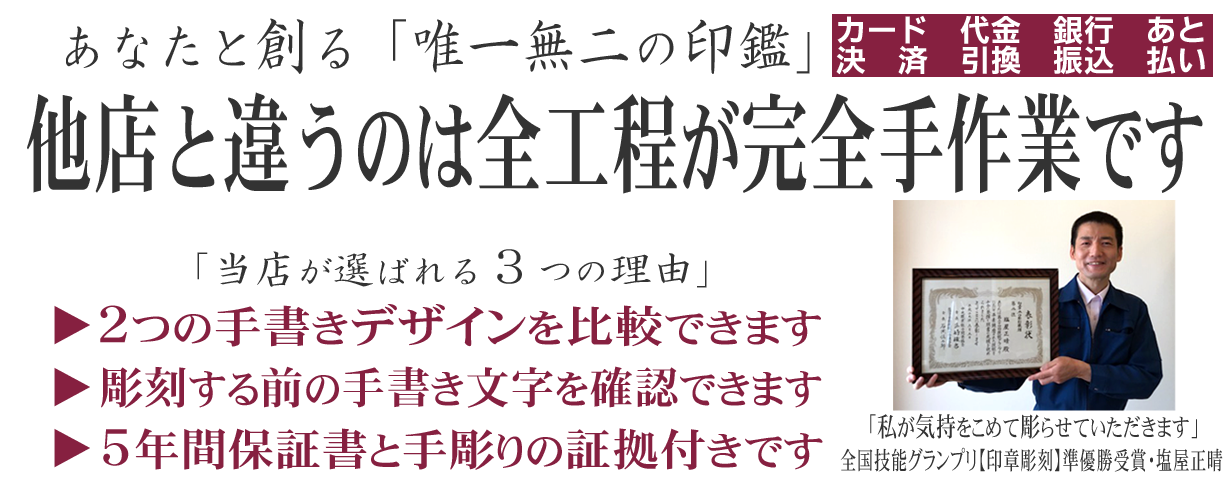

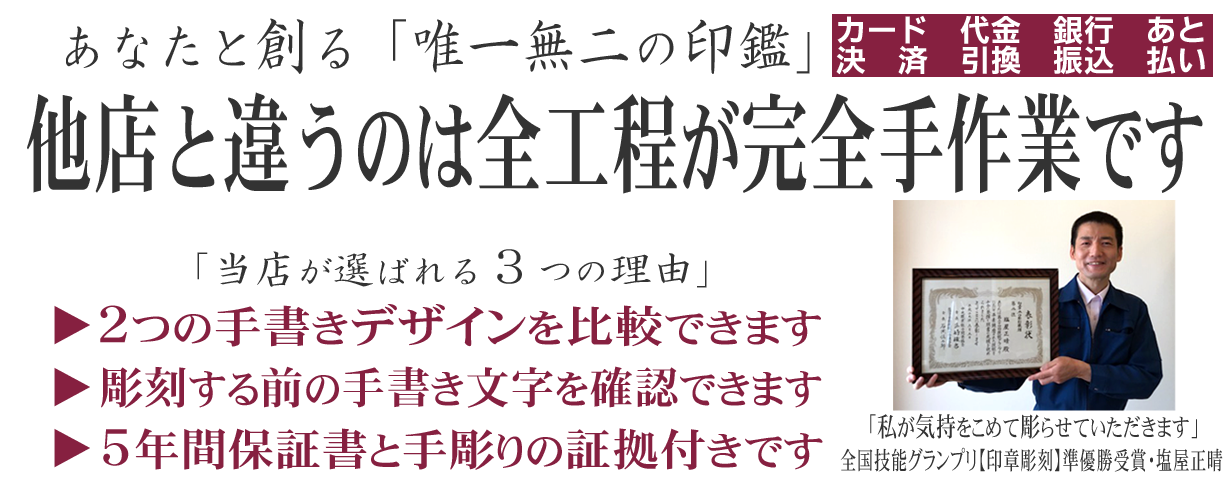

最初に、あなたのイメージに近づけるために 【手下書き】 をご確認していただき、それをご納得いただいたうえで、【字入れ】(印材に文字を書いたもの)を鏡で反転させ最終確認していただきます。

これらを作業工程書にして完成した印鑑にお付けいたします。つまり正真正銘の完全手彫り印鑑をお約束できます。

〜無料相談はご注文に関わらずお気軽にどうぞ〜

はじめて印鑑がご入用になった際は、印材・サイズ・書体・納期などご不明な点はございませんか?

そういう場合はご注文に関わらず、まずはお気軽にご相談くださいませ。 もちろん、しつこい営業は一切していませんのでご安心くださいませ (^-^)

※ 個人情報の観点からお問合せいただいた件は、7日程度経過してもお返事がなかった場合は完了したものと認識しメールは削除しています。

メールでのお問合せには早めにお返事させていただきますが、まれにこちらから送信できない場合がございますので、2日過ぎても届かない時はお電話いただければ幸いです。

塩屋印房 厚生労働大臣認定(057-14-2)・1級技能士印章店 石川県金沢市大額2丁目224番地2 【営業時間】 9:00〜18:00(日・祝 休業)